『バケモノの子』ひどい?チコは何者(白いやつ・白いもふもふ)か考察!一郎彦 性別や伝えたいこととは

この記事はプロモーションが含まれます。

細田守監督のヒット作である映画「バケモノの子」を観て、なんだかモヤモヤした気持ちになったり、ネットでバケモノの子がひどいという評価を見かけて気になったりしていませんか。

前半のワククワする修行シーンは最高だったのに、後半の展開に気持ちが追いつけなくて戸惑う感覚は、多くの人が抱きやすいものだと思います。特に物語の核心であるバケモノの子の伝えたいことが何だったのか、あるいは劇中に登場する謎の生き物であるバケモノの子のチコは何者なのかといった疑問は、話題になりやすいポイントですね。

また、バケモノの子のチコがかわいいという声がある一方で、あのバケモノの子の白いやつやバケモノの子の白いもふもふが何を象徴していたのかも気になるところです。

さらには、物語の鍵を握るバケモノの子の一郎彦の性別や彼の抱える闇など、一度の鑑賞では整理しきれない要素もたくさんあります。この記事では、なぜ本作が一部で否定的に語られることがあるのか、その理由を深掘りしながら、作品に込められた魅力を再発見するためのヒントをお届けします。読み終える頃には、あの不思議な世界の解像度がぐっと上がっているはずですよ。

- なぜ物語の後半に違和感を抱く人が多いのかという構造的な理由

- チコの正体や一郎彦の葛藤に隠されたキャラクターの深い意味(※あくまで解釈の一例を含みます)

- 細田守監督が作品に込めた現代社会における新しい家族のメッセージ

- 否定的な意見をきっかけに作品をより深く楽しむための多角的な視点

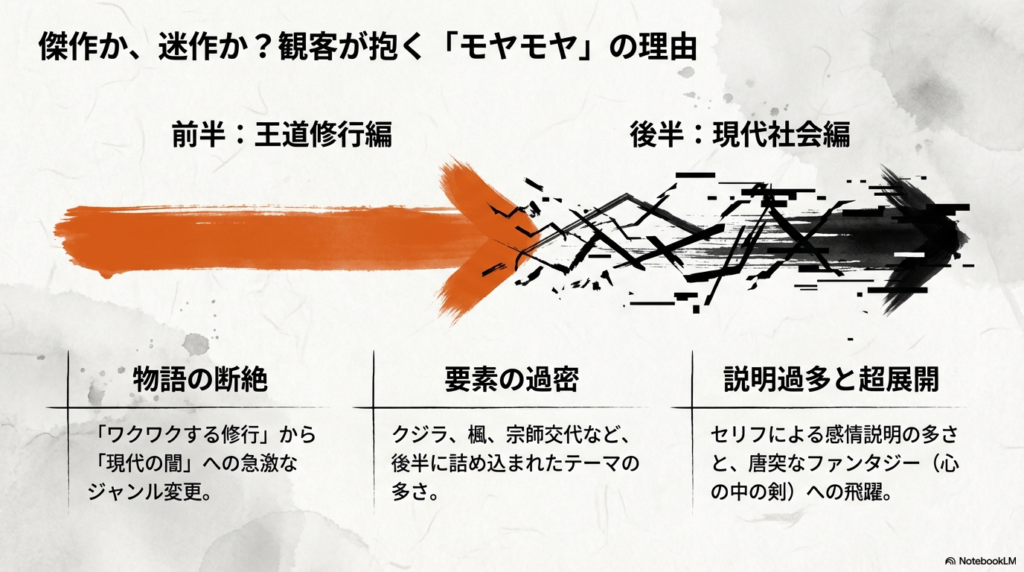

バケモノの子がひどいと言われる理由は?物語の断絶を分析

多くの観客がこの映画に対して抱く「モヤモヤ」には、いくつかの共通点があるように感じられます。ここでは、なぜ傑作と言われる一方で「ひどい」という声が上がってしまうことがあるのか、作品の構造的な特徴を私なりに整理してみます。なお、以下はあくまで鑑賞体験の傾向を言語化したものであり、特定の個人や団体を貶める意図はありません。

前半と後半でジャンルが変わるストーリーの断絶

本作の最大の魅力でありながら、同時に賛否が分かれやすい点として挙げられるのが「物語の急激なシフト」です。序盤から中盤にかけては、孤独な少年・蓮(九太)が渋天街で熊徹と出会い、反発しながらも絆を深めていく王道の「師弟成長物語」として描かれています。この部分は非常に完成度が高く、誰でも安心して楽しめるエンターテインメントになっていますね。

ところが、九太が成長して人間界の渋谷に戻り、ヒロインの楓と出会うあたりから物語のトーンが大きく変化していきます。冒険活劇から「アイデンティティの葛藤」や「現代社会の闇」へとテーマが移り変わるため、前半のワクワク感を強く期待していた観客は、置いてけぼりを食らったような感覚に陥ることがあるのかもしれません。このジャンルの断絶(と感じられやすい構造)こそが、一部で「ひどい」と評される要因のひとつではないでしょうか。

要素の過密性とテーマの分散による違和感

後半の展開には、とにかく多くの要素が詰め込まれています。実父との再会、楓との淡い恋、一郎彦の闇、そして渋天街の宗師交代劇……。これらの一つひとつは重要なテーマとして機能し得るのですが、限られた上映時間の中で同時に描こうとした結果、焦点がぼやけて見えると感じる人もいるようです。

特に、前半で丁寧に積み上げた「熊徹との修行」という軸が、後半では「クジラとの戦い」という別のスケールの出来事に強く引っ張られてしまった、と受け取られることがあります。テーマが分散した印象になることで、脚本が「支離滅裂」に見えてしまう、という評価に繋がる場合もあるのでしょう。もちろん、これらは受け止め方の差であり、意図的な構成だと感じる人もいます。

セリフによる説明が多く感じられる演出がもたらす影響

映画的な表現として、あえて「セリフで状況や感情を明確に言語化する」ように見える場面が多いのも本作の特徴です。キャラクターが自分の感情や状況をダイレクトに口にするシーンが多く見受けられるため、鑑賞者によっては「説明が多い」と感じることがあるかもしれません。

これが「分かりやすさ」に繋がる一方で、「映画は映像で語るもの」という美学を持つ観客にとっては、少し説明的に感じられ、余白が少ないように映る可能性があります。沈黙やメタファーによる余韻を好む人からすると、このストレートさが「好みではない」という評価に繋がることもあり得ます。なお、制作方針や特定人物の意向を断定できる一次情報がない限り、外部から断言するのは難しいため、ここではあくまで“受け手の印象”として整理しておきます。

終盤のクジラ出現や熊徹の剣化という超展開

クライマックスで一郎彦が巨大なクジラに変貌し、渋谷を破壊するシーンは、映像としては圧巻の迫力です。しかし、物語のリアリティラインがここで大きく跳ね上がったように感じられる人もいます。それまでの個人的な師弟の物語から、突如として「都市の壊滅」というマクロな視点に飛躍するため、心理的なリアリティを重視する層からは「唐突」と受け取られることがあるのでしょう。

また、熊徹が「剣」になって九太の胸に宿るというファンタジー全開の解決策も、それまでの人間ドラマとしての解決を期待していた人にとっては、強引な着地点に見えてしまう可能性があります。この「超展開」を寓話として受け入れられるかどうかが、本作の評価を分ける境界線になりやすい、と言えるかもしれません。

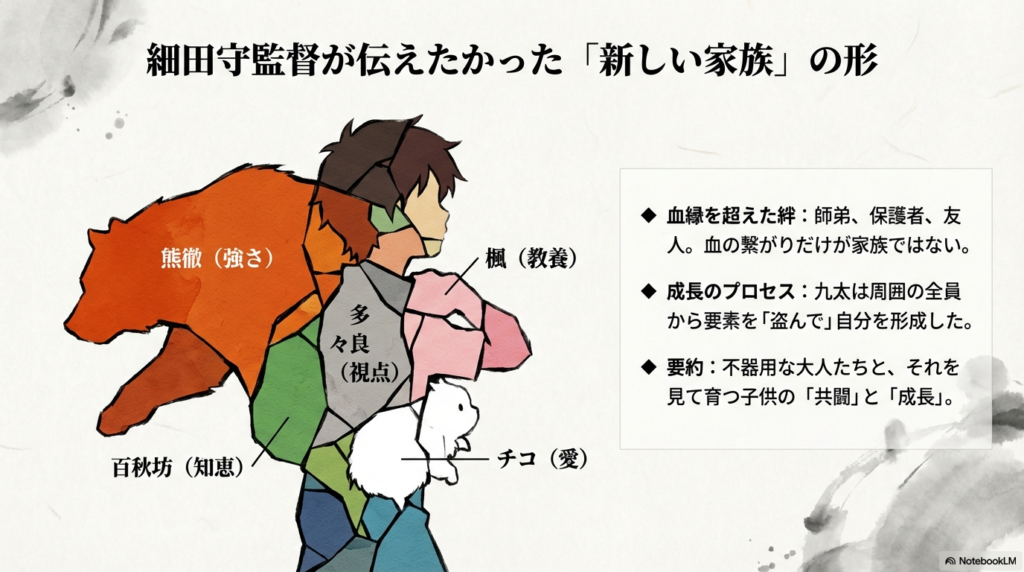

バケモノの子の伝えたいことから探る制作の意図

では、細田守監督がバケモノの子の伝えたいこととして設定した核心は何だったのでしょうか。さまざまな読み方があり得ますが、ひとつの大きな柱として、「血の繋がりを超えた、新しい家族や師弟の形」が意識されていると考える人は多いようです。監督の人生経験(子育てを含む)や、社会の中で子どもが育つという視点が反映されている、と捉えることもできます。

不器用な熊徹、知恵を貸す百秋坊、皮肉屋の多々良、そして導き手となる楓。九太が多くの人から「強さ」を盗み、自分の中に取り込んでいくプロセスこそが、本作が描こうとしている成長の姿なのかもしれません。この見方を採ると、一見バラバラに見える要素も「九太を育てるためのピース」として繋がって見えてきます。もちろん、どの解釈が正解かは一つに定まるものではなく、観る人それぞれの受け取り方が尊重されるべきでしょう。

バケモノの子をひどいと感じる人へ贈る徹底考察

ストーリーの整合性については賛否が分かれますが、細かな設定やキャラクターの象徴性に注目すると、また違った面白さが見えてきます。ここからは、ファンが熱心に考察する「あの謎」について解説していきます。なお、以下の内容には作品解釈(考察)が含まれ、公式に明言されていない部分は断定しません。

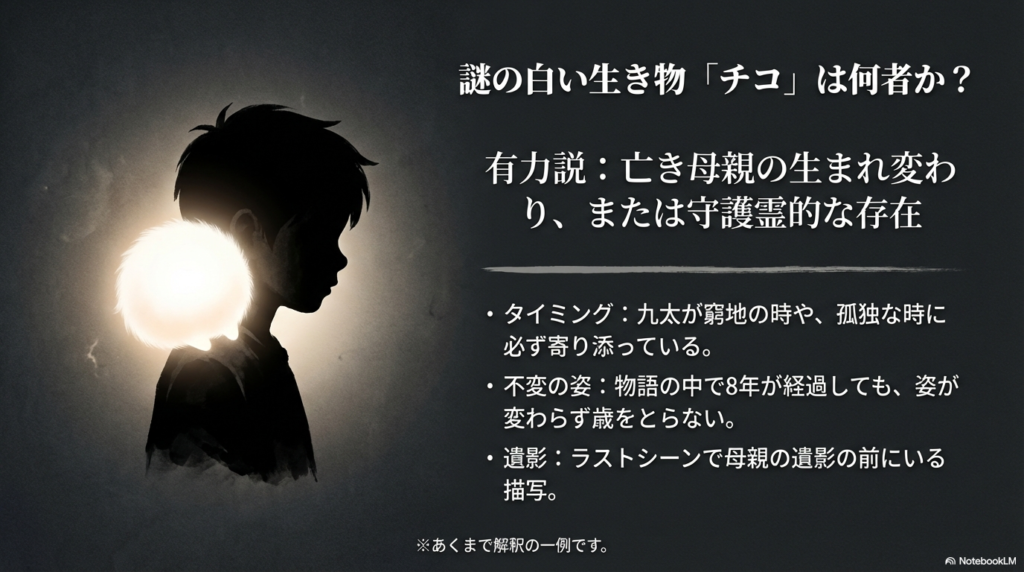

バケモノの子のチコは何者?母親説の根拠を調査

九太のそばにいつもいる、あの小さな白い生き物。劇中で名前を呼ばれることは多くありませんが、バケモノの子のチコは何者なのかという問いに対しては、さまざまな見方があります。その中でも「亡くなった母親の面影を重ねる解釈」が語られることがあります。ただし、これは受け手の解釈であり、公開されている情報だけで公式設定として断定することはできません。

例えば、九太が窮地に陥ったときにチコが寄り添うタイミングが印象的だったり、母親の存在が彼の心の支えとして描かれているように感じられる場面があったりと、観客が“守られている感覚”を読み取れる演出がある、という指摘が見られます。

また、ラストシーンの遺影の前の描写についても、「九太を見守る存在」を連想する人がいるようです。さらに、物語が8年経過しても姿が変わらない点は、彼女が普通の生物ではないのでは、と想像を膨らませる要素になっています。いずれにせよ、ここは断定ではなく、あくまで“そう読める可能性がある”という位置づけで捉えるのが安全です。

バケモノの子のチコがかわいいと評判の理由と魅力

物語の重厚なテーマの中で、バケモノの子のチコがかわいいという評価は非常に多く聞かれます。あの丸っこいフォルムと、九太の髪の毛に潜り込む仕草は、まさに癒やしの象徴ですよね。

ビジュアルとしての可愛さはもちろんですが、言葉を発さずに九太の喜びや悲しみに寄り添い続ける「無償の献身」が、観客の心を掴んでいるのかもしれません。殺伐とした渋天街において、彼女の存在は九太が「人間としての純真さ」を保つための光として機能している、と感じる人もいるでしょう。

バケモノの子に登場する白いやつの正体と色彩の演出

視聴者の記憶に残るバケモノの子の白いやつは、単なるマスコット以上の意味を持っている、と解釈されることがあります。色彩に意味を見出す読み方では、「白」を純真さや清浄さ、あるいは“守られる領域”として捉える見方があります。一方で、後半に登場する巨大な白いクジラについては「空虚」や「孤独」といった感情のメタファー(象徴)として受け取る人もいます。ただし、色の意味づけは作品外の理論(色彩心理など)を参照した“読み”であり、公式に一意の答えが提示されているとは限りません。

| キャラクター | 象徴すると解釈される「白」の意味 | 役割(読みの一例) |

|---|---|---|

| チコ | 純真、献身、希望(と受け取られることがある) | 九太を闇から引き戻すアンカーとして機能すると見る向きも |

| 白クジラ | 空虚、孤独、巨大な闇(の象徴と解釈されることがある) | 一郎彦の揺らぐアイデンティティの可視化という読みも |

このように、色の対比を使うことで、目に見えない「心の葛藤」を視覚的に表現しようとしている、と捉えると本作の面白さが増すかもしれません。もちろん、象徴の読み方は一つではなく、複数の解釈が併存し得ます。

バケモノの子の白いもふもふした質感と癒やしの効果

触れたくなるようなバケモノの子の白いもふもふ感は、アニメーションとしての表現力の高さを示しています。細田監督の作品は毛並みの描写に定評があると言われることもありますが、チコの柔らかそうな質感は、熊徹の「硬そうで剛直な毛」との対比になっている、と感じる人もいるでしょう。

熊徹との触れ合いが「身体的なぶつかり合い」であるならば、チコとの触れ合いは「精神的な安らぎ」を象徴している、と読むこともできます。九太が過酷な環境で生き抜くために、この「もふもふ」とした身体的な癒やしがどれほど重要だったかを想像すると、チコの存在がより愛おしく感じられますね。ここもまた、断定ではなく“読みの一案”として楽しむのがよさそうです。

バケモノの子の一郎彦の性別と彼が抱えた闇の正体

中性的で美しい外見から、初見で迷う方も多いようですが、バケモノの子の一郎彦の性別は「男性」として受け取られるのが一般的です。彼がなぜあのような中性的な姿で描かれているのかについては、さまざまな解釈が可能で、そこには彼が抱える葛藤が深く関係している、と読む人がいます。

一郎彦は猪王山の実の子ではなく、拾われた「人間」として描かれています。しかし、彼はバケモノとして育てられ、自分に牙が生えないことや鼻が伸びないことに苦しむ様子が示されます。自分が何者でもないという不安が、性別を超越したような不安定な美しさとして表現されている、と捉える見方もあります。そして、それを覆い隠すための「猪の帽子」に繋がっている、と解釈する人もいます。九太とは正反対の、「バケモノになりたかった人間」としての悲劇がそこにある――そう感じられるのも、本作の受け取り方の一つでしょう。

バケモノの子をひどいと感じた後の新たな解釈のまとめ

さて、ここまで見てきていかがでしょうか。本作がバケモノの子をひどいと感じさせる要因は、決して作品が手を抜いているからだと断定できるものではありません。むしろ、「現代人の歪な悩み」をそのまま映像に叩き込んだ結果として、飛躍や混沌が“そう見える”可能性もある、と言えるかもしれません。物語の不完全さや急な転換が、私たちが生きる社会の複雑さと重なって見える、という受け止め方もあり得ます。

「ひどい」という感想を抱くのは、あなたが物語に真剣に向き合い、論理的な一貫性を求めたからこそかもしれません。しかし、一度そのハードルを少し下げて、不器用なバケモノと孤独な少年の「心の熱量」だけに注目してみると、違った景色が見えてくるはず。もしもう一度鑑賞する機会があれば、今度は「誰が誰に何を受け渡したか」という視点で観てみることをおすすめします。映画の受け取り方は自由であり、感じた「違和感」さえも、この作品が放った強いメッセージの一部として残ることがあるのかもしれませんね。

※重要:本記事は作品鑑賞にもとづく分析・解釈(考察)を含みます。設定や意図については、公開情報だけでは確定できない部分もあります。情報に万が一誤りがあるといけないので、最新かつ正確な内容は、必ず公式サイト・公式パンフレット・配給/制作側の一次情報(公式発表・インタビュー等)でご確認ください。